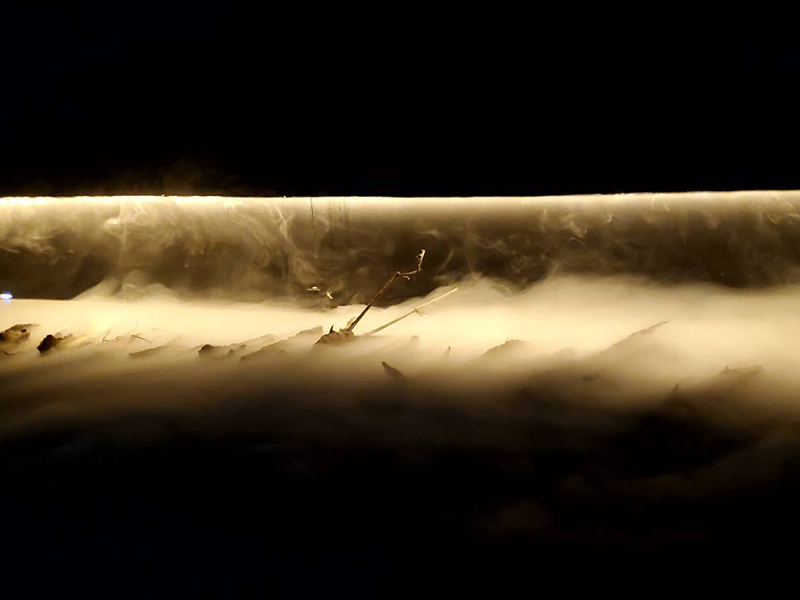

搭機抵達紐約,當飛機緩緩降落紐華克機場時,煙霧水氣之間,一道天際線悄然浮現。

暮色中,華燈初上,那就是曼哈頓。

不知為什麼,眼前這座乍現於海中的島嶼浮城,讓我想起了威尼斯

儘管一個是金融與文化重鎮,另一個是歷史的水上迷宮;兩者在風格上似乎南轅北轍,但在炫耀繁華與財富的本質上,卻有著奇妙的共鳴。

帝國大廈與聖馬可鐘塔,其實可能沒有太大不同。

當然,曼哈頓的摩天樓群氣勢驚人,遠非今日威尼斯所能相比。但此刻它們隔著飛機窗外的薄霧與距離,像一座靜默遠山,朦朧又迷人。

紐華克機場位於市區外圍,與曼哈頓有著垂直與水平的雙重距離

這樣的降落,不如降落台灣時那種穿越山巒與海岸、掠過密集建築的劇場感,來得真實而壯觀。

紐華克機場是座老機場,說不上破舊,但也絕不光鮮亮麗。

與其說像一座世界級城市的門面,不如說更接近我們熟悉的桃園機場,略顯疲態與擁擠。

離開機場,一路塞進市區的公路景象

車陣緩慢移動、路邊是一排排黯淡無光的郊區建築,這一切都很「美國」,卻一點也不「紐約」。

當然,這裡應該仍屬於新澤西(New Jersey),還沒真正踏入曼哈頓。

飯店訂在曼哈頓下城(Downtown),車子進城後,萬家燈火,炮台山公園的燈飾閃閃發亮,終於有了點「大城市」的氣派。

但說也奇怪,我仍然沒感覺自己來到了紐約。

Small neighborhoods

我是鄉下人,第一次進紐約,老實說之前也沒特別想來。

倒不是沒興趣,但太多人都說紐約好玩,我對眾人讚好的東西,總有點興趣缺缺。

而且也隱隱感覺到,紐約是一部太過豐厚的大書,對貪多嗜快的我來說,讀起來可能會精神耗弱(後來證明也確實如此)。

晚上朋友在紐約的親戚,訂了唐人街的「老正興」為我們接風。

「老正興」是上海菜,就算開在台北,也算是一家水準以上的中餐廳,與蒙特婁華埠走味的廣東菜,完全無法相提並論。

席上朋友的美國表妹婿,問我想來紐約看什麼,我隨口說 Small neighborhoods 吧。

其實對於紐約這本大書,我壓根還沒想好該從何讀起。

但是他聽了,馬上熱心畫下 Brooklyn Heights的私房地圖給我,建議我去那裡該怎麼走。餐後還帶我們逛了一會兒唐人街和附近的Little Italy。

本身是建築師,待過香港的他,說自己最喜歡這一區的Charisma,因爲夠”Rough”,我想是指這一帶還保有類似亞洲城市的原始活力,鬧哄哄、不修邊幅、到處都是滿滿的人。

紐約唐人街的規模,當真不是一般華埠可比擬,有著Sin City般的氛圍,像電影中的舊上海或香港旺角,帶點龍蛇雜混的異色。

或者就是令朋友表妹婿著迷的,屬於亞洲城市的”Rough”感。

然而一轉角,朋友表妹竟然巧遇兒時朋友,兩人在街頭開心敘舊,那情景又如小城街坊,充滿老好情味。

相較隆冬蒙特婁的蕭索,街上常沒看見半個人影,紐約的第一印象,有摩肩擦踵的溫暖。

不論唐人街或小義大利,其實也和後來去逛的Brooklyn Heights、Williamsburg一樣,都是紐約眾多自成一格的Small neighborhood之一吧。

在這座舉世聞名的大都會中,猶保留小社區獨有的個性,是各國移民、多元族裔、階級混雜的痕跡,不那麼紐約,卻也很「紐約」。

界的中心,見證浮誇

道別朋友親戚一家後,從唐人街走回 Downtown的飯店。

曼哈頓島地勢平坦,但從唐人街往南走,一路卻越來越「高」,走到City Hall 附近時,下城區的摩天大樓群,如同屏幕景片,驟然矗立在眼前。誇張的尺度,與周圍的狹窄街道,完全不成比例。

雖然千禧後全球城市都在競築高樓,「摩天大樓」早已不是稀罕的城市奇觀,然而迎面而來的這座「高譚市大都會」,仍然讓人震撼。對我來說,要走到了這裡,才真正感覺到「紐約」 —浮誇的高度、浮誇的造型、浮誇的密度,繁榮與財富在這裡如同要滿溢出來,完全沒有節制。

在高樓與高樓之間,彷彿有Superman 或蝙蝠俠縱身而過的飽滿肌肉線條,頌揚財富、權勢、科技與人定勝天,讓人莫名奇妙血脈噴張,感官緊張,有一種奇異的興奮。

紐約,紐約。無庸置疑的世界中心。

「紐約是一個驚世駭俗的城市。」三島由紀夫說。

我突然了解,為什麼一開始覺得紐約不「紐約」了,因為剛見的城市奇觀還不夠誇張,像東京、香港或新加坡,與其他一切國際都會沒有什麼分別。

然而紐約這座世界中心,本質就是要其他城市難以望其項背,要比其他城市更「去到盡」,誇張到不行,繁華到極致,否則如何稱得上「紐約」?

「在這誇張的城市裡,就怕哉個觔斗,只怕也比別處痛些。」

張愛玲「傾城之戀」的名句,套用在紐約,只能更貼切。

紐約客可能不愛川普,但我卻覺得或許他比眾口鑠金的伍迪艾倫,更能代表「紐約」這座城市:好大喜功、買空賣空,一路走來始終夠浮誇。

浮誇是機巧、是野心,是放手一搏的賭徒,卻也需要巨大的信心與勇氣。這是我心目中的紐約。

或許也只有紐約這座城市,能夠孕育出川普這樣誇張的人物,偏偏最看不順眼他的,也是這座城市。

紐約的「尋常」大樓

到紐約不能不看地標建築,從老牌的熨斗大廈、帝國大廈、洛克斐勒中心、Woolworth Building,到新近落成的One World Trade Center、Vessel… ,族繁不及備載,仍然吸引全球遊客的目光。

然而紐約其實已是一座「老城」,據說全市超過七成的樓宇建於戰前,包括大部分著名的地標大樓。紐約住宅樓齡中位數高達90歲,尤其市中心精華區的SOHO、Greenwich Village、Brooklyn Heights、東村等地,最老的建築樓齡都可上溯至1900年。

台北超過四十年的公寓,已經被形容成「又老又窮」,是安全堪慮、亟待更新的都市之瘤。

紐約這些動輒百年的「人瑞級」大樓,卻保養得宜,構成紐約的「尋常」風景,特別是那些戰前的 Art Deco 大樓,我覺得才真正反映紐約作為「紐約」的底氣。

Art Deco 是浮誇與野心,是財富與高度,也是「紐約」這座城市的本質。等閒城市或可以複製紐約的摩天奇觀,卻不容易再造屬於Art Deco的浮華世界。

好多年前買了一本攝影集,書名叫” New York, Empire City 1920–1945″,裡面收錄了大量戰前拍攝的紐約大樓黑白照片,除了帝國大廈、克萊斯勒大廈、洛克斐勒中心等名廈,書中也收錄了很多不那麼有名的「尋常」大樓 — 當然多是Art Deco 風格。

1920 – 1945的紐約,可能比當代更不可一世一點,書中隨便一棟名不見經傳的大樓,放在同時代任何一座其他城市,都足堪為睥睨群倫的焦點了。

翻看舊照片,百年前的紐約無論城市景觀或大眾日常生活,都已與一個世紀後的全球城市沒什麼區別,只差還沒有電腦、網路和iPhone吧。

當時的紐約,等於形塑了未來一百年的世界。

晚近紐約經濟幾度起伏,論起摩天大樓爭高鬥艷的氣勢,已不如一些後起之秀。

然而只要世界政經秩序仍由美國輸出,紐約就不可能像歷史上的威尼斯一樣衰退,只有無關宏旨的週期性景氣起伏,卻無傷這座城市的底氣。

書中許多被鏡頭攝下的大樓,直到今天仍然屹立在紐約街頭,與當代玻璃帷幕大廈相輝映。

我覺得像帝國大廈、克萊斯勒大廈等名廈,設計重點常放在頂部尖塔,雖然仰之彌高,但從街頭視角,往往平淡無奇,還不如一些不那麼高的尋常建築,來得有型有款。

就像類型電影,雖然不是每部都能引領風潮,但即使平庸之作,卻也不乏畫龍點睛的神來之筆,它們是眾星拱月的配角,卻捕捉了一個時代的光芒,是紐約最大的資產。

威廉斯堡.Brooklyn Flea for Winter

在曼哈頓島待了一整天,從下城到中城,從東村到西村,走到哪裡都是疲勞轟炸的繁華,一天下來也實在疲膩。

想到之前看過介紹,對岸威廉斯堡(Williamsburg) 有期間限定的Winter Brooklyn Flea,雖然跳蚤市場我沒什麼興趣,心想還是去透口氣吧。

Brooklyn Flea 是一個常設組織,通常週末在DUMBO一帶的戶外開設。可能冬天太冷,搬進河邊新開的商業設施 Kent 25 八樓的閒置空間,裡面不止可以逛逛市集,窗外還可一覽曼哈頓中城天際線。

原本只是想隨便殺殺時間,沒想到這裡出乎意料的好逛,舊貨、雜貨、個人小品牌、Vintage furnishings ,逛得興味盎然。

在一家攤子買了一本1922年版的「紐約指南」,簡直愛不釋手,價錢也不算貴。

老闆看我似乎對舊指南有興趣,又推薦了我1949年、1950年代的版本。

這些指南雖然是老物,但印刷、紙質以同時代標準來說,都堪稱精美,想起我大學時在圖書館舊檔案室,尋寶般翻過的日本、中國老書刊畫報,平均質量都難以和美國相比。

這些指南很多都是由當時的旅館、郵船或客運公司出版,兼具推廣與廣告的功能。

今天在跳蚤市場上大量出現,價格又不貴,代表當時印刷量不小,足見當時的美國大眾旅遊已很蓬勃,並非富豪專利,近代美國的一枝獨秀,可見一班。

結帳時開玩笑問老闆說,我可以帶著這本書,去逛今天的紐約嗎?他說Well …. 至少可以比對今昔。

從Kent 25出來,繼續沿著Bedford Street走逛,一路上疏落的矮房子,其實比曼哈頓島上的各「村」,更有村落之感,但沿途小商店超好逛,讓人意猶未盡,雖然也不過就是賣些生活瑣碎細藝。

朋友說,如果這些店開在永和,那還會想逛嗎?我覺得如果只有一兩家,可能不會。

但當這些店家一旦大量集聚,就很難不被吸引。如果全世界最有創意的一堆人群聚在一起,那真的不是等閒地方可以比擬。

所以紐約真是夠浮誇,質量都驚人,就連這樣的小店區,都滿到不行,滿到目不暇給,滿到讓其他城市相形之下,貧乏到無聊。

威廉斯堡據說是紐約近年的熱區,與DUMBO、Green Point 連成一氣, 都是舊時布魯克林沿河的碼頭倉庫區,經過多年衰敗,房租低廉,吸引年輕創意小商業群聚,創造話題後又引來主流商業開發,炒高房租,吸引富裕人士入住,所謂的Gentrification 。

最初的創業者無力負擔,又再次尋找其它便宜區域借屍還魂。

這似乎是紐約從SOHO開始的無限輪迴,波希米亞精神在城市的非主流小區,尋找下一個可能寄生的宿主。

換個角度想,似乎也是一種城市開發的公式,只不過前鋒換成了藝術家,在商業開發的過程中,少了一點銅臭味。

紐約的司機,駕著非洲的夢

美國雖然Uber當道,紐約似乎仍是一座計程車城市,「小黃」仍在大街小巷川流不息。到機場途上的計程車司機來自迦納,今年52歲,據他說已經落腳紐約十九年了,三個兒子最大的已經二十四歲,在大學裡念歷史。

離開非洲莽莽大地,在高樓大廈的峽谷中穿梭營生,他的日子似乎過得頗有滋味,言談中可以感到他很喜歡紐約。

我說我發現紐約街頭巷尾,仍然有很多小商店的蹤影,像台灣早期的柑仔店,或香港的「士多」,反而7–11並不常見。

這些家庭或個人經營的商店能生存,多少表示這座城市仍有穩定的鄰里關係,有相互幫襯的「老主顧」。這座寸土寸金、成本高昂的全球第一金權城市,出乎意料之外,似乎仍有容納 Small business的空間。

他聽了頗有同感,說紐約畢竟人口多,只要有點子和找到出錢的人,要做起生意並不難… 。雖然年近半百,他仍滿懷創業夢,直說想回祖國投資做生意。

是因為敢追夢、有創意家精神的人,都聚集到紐約,還是紐約這座城市,特別容易讓人做夢,敢放手一搏?

迦納是天氣炎熱的赤道國家,非洲來的司機覺得賣T恤應該大有可為,還問我有沒有興趣。

迦納市場成長快速,台灣製造業發達,一定可以找出點什麼賣的,他說。

美國夢也許今非昔比,但美國、或者紐約,或許仍然是個讓人能大膽做夢的地方吧。一個升斗小民都敢自由做夢的國家,始終是偉大的。